La calcite se rencontre partout sous des aspects et des couleurs extrêmement variés. Sa principale composante, le carbonate de calcium, existe dans de nombreuses roches. Il constitue une grande part des êtres vivants tels que les coquillages et les coraux. On le trouve aussi dans le squelette de tous les vertébrés.

Si la calcite parvient à nous étonner, ce n’est donc pas par sa rareté. Son attrait lui vient des multiples apparences que la nature lui a prodiguées. Parfois colorée, parfois transparente, elle peut adopter des centaines de faciès différents. Le minéralogiste René Just Haüy (1743-1822) écrit à son propos :

« On chercherait en vain dans tout le règne minéral, une espèce qui se prête davantage que celle-ci à l’étude approfondie de la cristallisation. »

Caractéristiques minéralogiques de la calcite

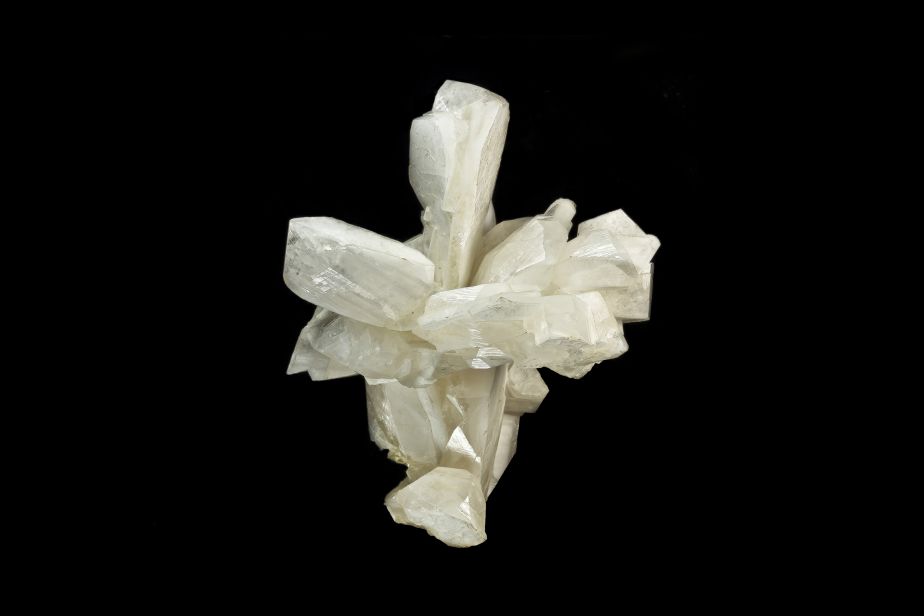

La calcite compte parmi les minéraux les plus courants de la croûte terrestre. Dans sa version la plus pure, elle est blanche ou transparente et se compose exclusivement de carbonate de calcium.

Formation

La présence de la calcite dans des roches de natures très différentes explique la variété de ses morphologies. Elle se constitue aussi bien dans des formations d’origine sédimentaire (formation récente en surface), magmatique (rejets volcaniques solidifiés) ou métamorphique (dues à des alternances de température et de pression).

La calcite peut ainsi se présenter en jolis cristaux vivement colorés ou sous une forme compacte et blanchâtre, comme le marbre. Il existe également des calcites granuleuses, d’autres sont sableuses. Les infiltrations l’amènent aussi dans les grottes où elle s’agrège en stalactites, parfois longues et minces comme de grandes pailles.

Groupe minéralogique et dureté

La calcite appartient au groupe important des minéraux carbonatés et elle y est la plus représentée. Transparente à translucide, la calcite cristallisée présente un éclat vitreux. Sa modeste dureté (3 sur une échelle de 10) limite son emploi en joaillerie. On connaît cependant quelques beaux spécimens taillés en facettes, comme cette calcite de 1800 carats extraite d’une carrière de l’état de New-York.

Couleurs

Dans son état primitif, la calcite est blanche ou transparente. Le spath d’Islande, issu d’un basalte caverneux en représente le plus bel exemple. Ses cristaux, d’une limpidité et d’une pureté exceptionnelle peuvent atteindre une taille gigantesque (jusqu’à 25 m de long).

De petites différences de composition minéralogique et des inclusions diverses transmettent toutes les couleurs aux calcites. La calcite orange est particulièrement commune mais toutes les autres couleurs se rencontrent (rose, rouge, jaune, brun, noir, bleu et vert).

Caractéristiques particulières

Effervescente à l’acide nitrique, une calcite très pure peut même disparaître totalement. Elle produit une certaine fluorescence mais le phénomène principal qui caractérise la calcite est la biréfringence. Il s’agit d’un effet particulier provoqué par la lumière. Curieusement, les objets regardés à travers un cristal de calcite apparaissent en double.

L’optique utilise la calcite la plus transparente pour réaliser des filtres polarisants. L’agriculture s’en sert pour amender les sols trop acides et le bâtiment la transforme en ciment. Bien d’autres domaines exploitent, sous une forme ou sous une autre, les multiples propriétés de la calcite.

Confusions éventuelles

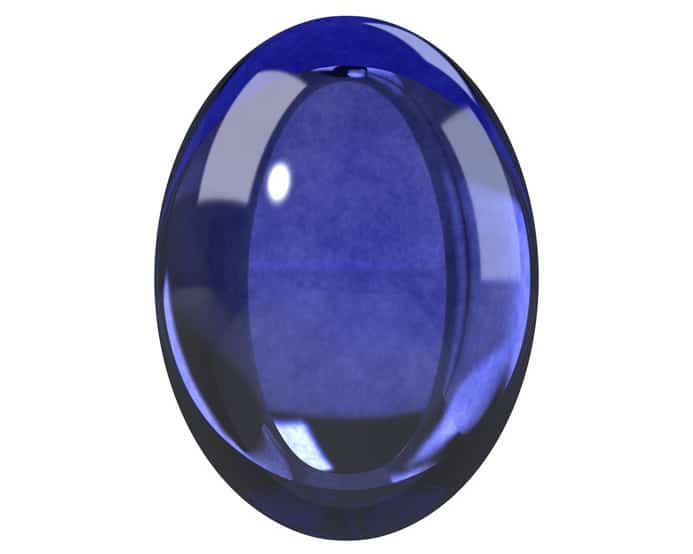

Elles interviennent, soit en raison de leur couleur, soit en raison de leur composition. Pour des non-spécialistes, une calcite bleue peut passer pour une aigue-marine ou une verte pour une émeraude. Par ailleurs, une aragonite possède la même composition chimique qu’une calcite et la confusion est fréquente.

D’autres espèces minérales, appartenant à la même famille mais de nature légèrement différentes, peuvent passer pour des calcites comme la dolomite, l’ankérite, la baryto-calcite.

Provenance

La calcite étant présente dans de nombreux environnements géologiques, on la trouve à peu près dans le monde entier. Voici quelques gisements parmi les plus connus :

- Allemagne (Saint-Andreasberg en Basse-Saxe)

- Brésil (Rio-grande)

- Danemark (Iles Feroé)

- Etats-Unis (Etats du Tennessee, de New-York)

- Grande-Bretagne (Cumbria, Derbyshire, Devon)

- Inde (Bombay)

- Islande (Eskifjord)

- Italie (Toscane)

- Mexique (Etats du Guanaxuato, de Chihuahua)

- Norvège (Arendal, Konsberg)

- République Tchèque (Karlovy-Vary ou Carlsbad en Bohème)

- Russie (Dalnegorsk)

- Roumanie (Transylvanie)

- Suisse (Massif du Saint-Gothard)

- France (Aude, Castelnaudary – Puy-de-Dôme, Clermont-Ferrand – Pyrénées-Atlantiques, Gave du Pau – Seine et Marne, Forêt de Fontainebleau…)

Bijoux et objets en calcite

Étymologie du nom “calcite”

Calcite vient des mots latins chalx ou calx désignant la chaux brûlée, c’est à dire une pierre calcinée (chalcite ou calchite). A noter que la calcédoine n’appartient pas à la même famille. Son étymologie est d’ailleurs différente puisqu’elle doit son nom à la ville antique de Chalcédoine.

On découvre le mot calcite pour la première fois dans le dictionnaire français-italien de Giovanni Venoroni paru à partir de 1681. Selon lui, la calcite serait le nom de la « pierre à toucher l’airain ». Une pierre à toucher est une pierre dure servant de support et de test à une petite expérience chimique à base d’acide. Cette opération, déjà pratiquée sous l’Antiquité, était destinée à contrôler la teneur (le titre) d’un métal précieux. On peut, encore aujourd’hui, trouver différentes anciennes pierres de touches.

La calcite désigne le minéral que l’on connaît aujourd’hui à partir du XIXème siècle. Le scientifique allemand Johan-Carl Freisleben (1774-1846) et l’autrichien Wilhelm Karl von Haidinger (1795-1871) sont les premiers à l’utiliser. En France, la calcite conservera longtemps le nom de « chaux carbonatée ». Le mot calcium figure quant à lui pour la première fois dans le dictionnaire universel de la langue française de Claude Boiste en 1808.

La calcite à travers l’histoire

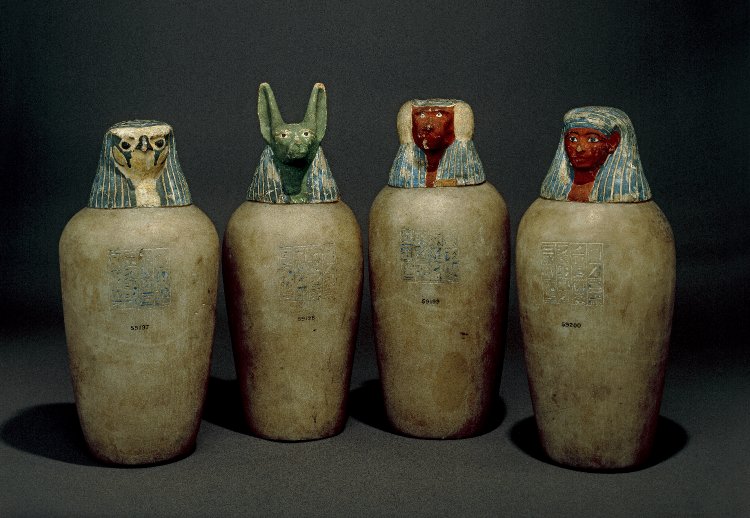

Dans l’Egypte antique

L’Égypte, comme toutes les civilisations antiques, connaît les calcites colorées et les utilisent dans les arts décoratifs. Cependant, les plus précieux témoignages dans l’emploi des calcites en Égypte proviennent de la calcite blanche dite « albâtre des égyptiens » ou « albâtre calcaire ».

A partir du troisième millénaire avant J.C, ce minéral convoité, nommé aussi « travertin » sort en masse des carrières d’Hatnub (ou Hatnoub) situé au sud du Caire et qui fait actuellement l’objet de fouilles archéologiques. Les Égyptiens exploitent d’autres carrières, comme celles de Syène ou de Beni-Souef. Des grandes pyramides aux plus petits vases à maquillage, cette pierre noble et vénérée se prête à toutes les réalisations.

Dans la Rome antique

A Rome, l’androdamas passe pour être l’ancêtre de la calcite. Pline l’Ancien ne la mentionne qu’une fois dans son Histoire Naturelle. Il décrit brièvement une pierre noire venue d’Afrique et indique sa principale vertu en lithothérapie « cette pierre est bonne pour le foie ». Nous ignorons si cet androdamas correspond bien à une calcite mais bien plus tard, le célèbre spath d’Islande sera parfois désigné sous le nom d’« androdamas blanc ».

Les Romains eux-aussi utilisent la calcite sous une forme marbrière. Les célèbres carrières de Carrare en Toscane offre un marbre presque uniformément blanc, au grain très fin et au poli naturellement soyeux. Son exploitation débute sous Jules César et n’a pas cessé depuis plus de deux mille ans.

A la Renaissance

A l’époque de la Renaissance, on retrouve le marbre de Carrare dans les dallages, les mosaïques et dans de petits objets délicats comme les camées. Pourtant c’est le sculpteur Michel-Ange qui le rendra célèbre, notamment grâce à son chef d’œuvre : la statue de David taillée dans un bloc de marbre haut de 5,50 m.

Les nombreux ateliers de sculptures de la région se livrent à une féroce concurrence et on raconte que Michel-Ange partait lui-même à la recherche des plus belles carrières marbrières. Il aurait ainsi découvert celle de Seravezza, perdue dans les hautes montagnes, fort difficile d’accès mais offrant une qualité de marbre incomparable.

Les progrès de la minéralogie

La minéralogie, comme les autres sciences, accomplit de grands progrès à partir du XVIIIème siècle. Le suédois Johan Gottschalk Wallerius (1709-1785) décrit une calcite particulièrement pure avec le spath d’Islande. Il est le premier à constater sa phosphorescence et sa biréfringence. L’allemand Dietrich Karsten détermine sa structure et sa composition. Son compatriote Johan-Carl Freisleben donne le nom de natro-calcite à des petits cristaux qu’il pense être de carbonate de sodium et de carbonate de calcium.

Un seul minéral pouvant présenter autant de faciès différents intrigue les scientifiques. J.B Romée de l’Isle dénombre 26 variétés puis l’abbé René Just Haüy en compte 112. Enfin, le Comte de Bournon, qui consacre deux volumes entiers à la calcite, en décrit près de 800 ! Pour mettre un peu d’ordre dans toutes ces calcites, on décide alors de les classer dans cinq grandes divisions :

– la forme cristallisée (les cristaux et les formes lamellaires cristallisées),

– la forme fibreuse (comme les stalactites),

– la forme saccharoïde (composée de grains brillants semblables à du sucre, le marbre par ex),

– la forme terreuse (la craie par ex),

– la forme compacte (la plus abondante, elle peut constituer des montagnes entières comme le Jura).

On le voit, la calcite, souvent qualifiée de « commune » a pris finalement une grande place dans le monde minéralogique grâce à ses aptitudes protéiformes. Son utilisation dans les œuvres d’art démontre qu’une pierre peut être belle sans être précieuse.

Vertus et bienfaits de la calcite en lithothérapie

La lithothérapie accorde une place très positive à la calcite. Ses vertus énergisantes et purifiantes la rende indispensable à tous. Elle agit en douceur et peut être recommandée aux enfants et aux personnes délicates. Le calcium naturel dont elle dispose est évidemment très important dans le traitement des troubles osseux ou dentaires. Toutes les calcites purifient nos environnements. Vous pouvez en placer un morceau dans les pièces chargées d’énergies négatives.

Bienfaits de la calcite contre les maux physiques

- Tonifie l’état général en renforçant les défenses immunitaires.

- Favorise la convalescence.

- Stimule la croissance des enfants.

- Offre une action bienfaisante sur la vésicule biliaire, le foie, la rate, les intestins.

- Fortifie les os, les dents, les ongles.

- Accélère la guérison des lésions de la peau.

Bienfaits de la calcite sur le psychisme et le relationnel

- Dissipe les états dépressifs.

- Encourage la motivation et combat la paresse.

- Apaise les appréhensions et les blocages de toutes natures.

- Favorise l’intuition et le discernement.

- Améliore les dons psychiques et facilite les expériences extra-corporelles.

Particularités liées à ses différentes couleurs

- Calcite bleue : elle apaise les tensions intérieures, favorise la relaxation et encourage la créativité.

- Calcite verte : elle stimule le système immunitaire, équilibre le mental.

- Calcite jaune ou dorée : elle est un excellent support de méditation.

- Calcite orange : facile à trouver, très énergisante, elle purifie l’organisme.

- Calcite rose : apaise les problèmes sentimentaux et favorise le pardon.

- Calcite rouge : particulièrement dynamisante, elle transmets une grande vitalité.

- Calcite noire : Favorise les souvenirs, le retour sur le passé.

Elixir de calcite

L’élixir de calcite peut s’utiliser en interne, par exemple pour remédier aux carences en calcium. Il convient aussi très bien aux soins externes. Vous l’appliquerez alors pour soulager certains problèmes dermatologiques comme les verrues ou les plaies suppurantes.

Purification et rechargement

Les calcites se purifient simplement à l’eau non salée, il convient de ne pas les laisser séjourner trop longtemps dans l’eau. Elles se rechargent au soleil ou dans un amas de quartz.

Comments (2)

Bonjour

Quid de la calcite optique ?

Bonjour Christine,

La calcite optique c’est le spath d’Islande !